古代オリエント文明

オリエントとは、西側のヨーロッパから見た東方を指し、西はアナトリア半島やナイル河流域、東はシリア、イラン、イラク、パキスタンといった中東地域におよぶエリアを示す。ここでは、その中でも建築的な特徴を残す遺跡が今も残る、古代メソポタミアと古代ペルシャを取り上げる。

古代メソポタミア ―高さによる表現―

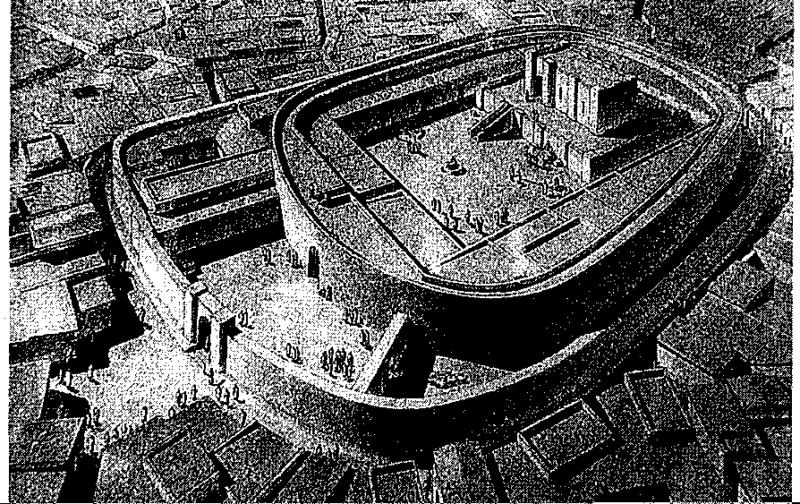

「二つの河」を意味するメソポタミアでは、紀元前7000年頃、ペルシア湾に注ぐティグリス・ユーフラテス河が作り出した肥沃で平坦な地域に、人々が定住し農耕を始めた。シュメール人が灌漑設備を整備し、都市が生まれた。初期王朝時代(前2900-2250)には、住居のほか神殿や宮殿が建てられるようになった。ハファジャの楕円形神殿(前2900頃)は、二重の曲面周壁で囲まれ、高い基壇上に長方形神殿とその前庭を囲む神官住宅や宝庫が設けられていた。

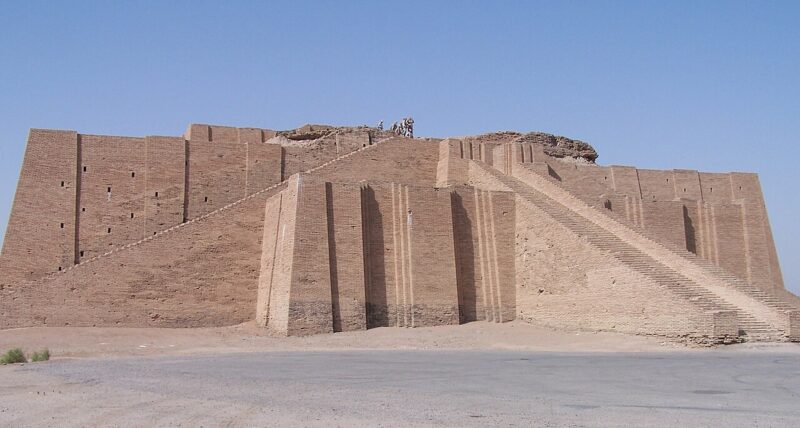

ウルの第3王朝(前2113-1936)には、「高い所」を意味するジッグラトと呼ばれる階段状の聖塔が登場する。紀元前2100年頃、ウル・ナンム王は、東北から来た遊牧民を追放しメソポタミアの統一を果たし、首都ウルの守護神を祀るジッグラトを建造した。大中小3段の四角錐台を重ねた基壇の上に、月の神ナンナの紳祠を建てた。正面とその左右にT字形に配置された大階段を持つ。底辺はそれぞれ東西南北を向き、底面の各辺や稜線は外側に膨らむ曲線とし視覚補正を施した。各壇の側壁に側圧による倒壊を防ぐための凹凸を設け、構造体は日乾煉瓦、外表面は焼成煉瓦で仕上げ、天然アスファルトの目地を施した。崇高な神のための神殿は、世俗の建物を超越した記念碑性が求められ、それを高さで表現した。

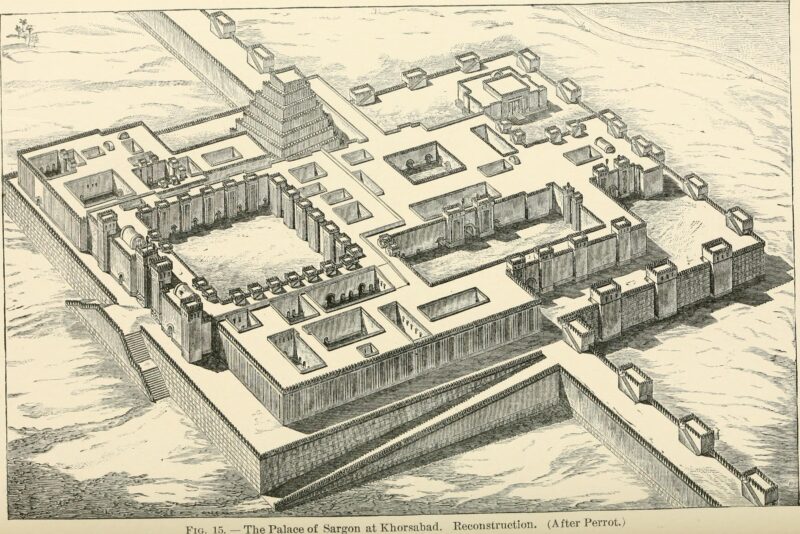

楔形文字と復讐法の法典で有名なハンムラビ王が登場した古バビロニア王国(前1830-1530)は、メソポタミア地方全域を征服したが、ヒッタイトに滅ぼされる。古代初の帝国とされる新アッシリア王国の王サルゴン2世(在位前722-705)は、ホルサバードに壮大な宮殿(ドゥル・シャルキン)を建てた。宮殿の南西に7周の螺旋状斜路で登るジッグラト(下図中央上部)を建てた。

再びメソポタミア南部のバビロニアに、ネプカドネザル2世(在位前605-562)が新バビロニア王国(カルディア王国,前625-539)を築く。シリアやパレスティナに遠征し、エルサレム神殿を破壊してユダ王国を滅ぼし、ユダヤ人をバビロンに捕囚した。雄牛と龍を鮮やかな浮彫彩色にした釉薬レンガで仕上げられた壮麗なイシュタル門(前575)や、望郷の念に駆られた王妃のために、何層も泥レンガを積み上げ緑で覆った空中庭園のあるバビロン城を構えた。ヘロドトスによると、バビロンのジッグラトは、約90m四方の8段の階段ピラミッド型の塔で、最上階に神祠を持ち、実に壮大であったという。平原の遥か彼方からも望め、神の威光を示したのであろう。しかし、アケメネス朝ペルシャのキュロス2世に滅ぼされる。旧約聖書の「バベルの塔」のモデルとなった。

石材と木材が乏しいため、建築材料は泥と粘土から始まり、次第に干乾レンガ、焼成レンガ、彩釉レンガ(タイル)へと進歩した。乾燥した気候のため厚いレンガ壁と小さな窓が特徴で、縦溝や装飾など化粧技術を発達させた。アーチ構造を発明しヴォールトで天井を覆ったが、型枠を用いず、レンガを傾けながらモルタルで接着して、持ち出しながら積み上げる原始的な工法であった。

メソポタミア地域は豊かな平原であったため、諸民族間の抗争が絶えず、興亡が繰り返される結果になった。

古代ペルシャ ―列柱による表現―

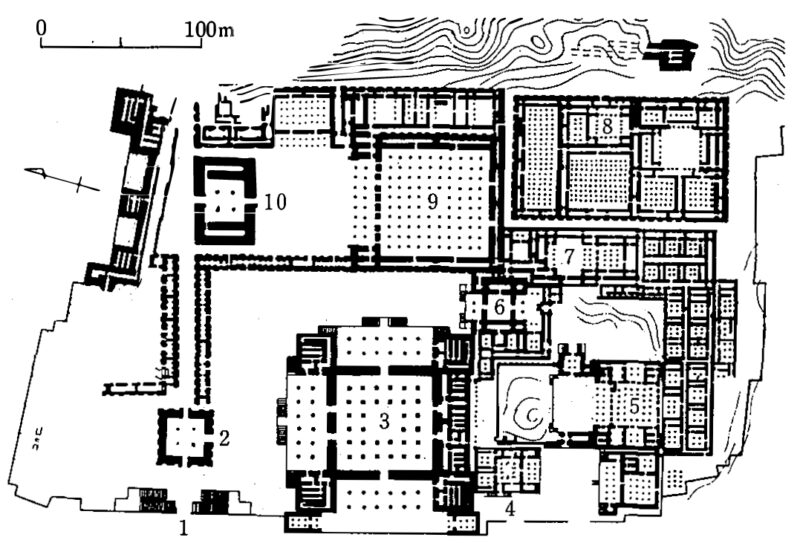

紀元前520年、全オリエントを統一したアケメネス朝ペルシャ(前550-330)のダレイオスⅠ世は、イラン南部の丘陵地に壮大なペルセポリス宮殿を建設する。全長2,700kmの王の道を整備し、23の属州の各地から財宝、石や木などの建材を運ばせた。ペルシャ王は、異民族を受け入れ多様な文化を尊重したが、新年祭に朝貢使節団を宮殿に謁見させる儀式を執り行い、徴税制度を導入した中央集権体制を強いた。王の権威を財力で示したため、集めた財宝をすべて豪華絢爛な宮殿に費やした。壁や柱のレリーフが圧倒的権力の誇示を物語る。

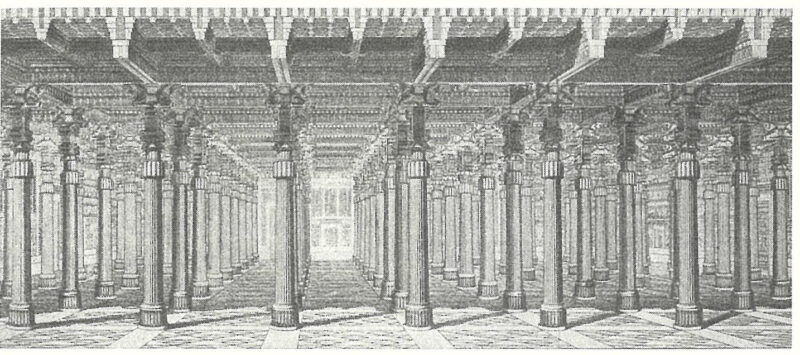

山裾に位置する壮大な宮殿は、直角をモチーフとし、南北450m、東西300m、高さ約12mの石造大基壇の上に建てられた。北西角の大階段からクセルクセス門(万国の門)を経て、謁見の間アパダーナや玉座殿の百柱の間、ダレイオス宮殿へと続く。多くの柱で構成された広間が特徴的だ。特に重要とみられるアパダーナは、三方に列柱廊を持つ中央大広間であり、柱頭に牡牛の像が彫られた高さ約19mの円柱36本が並ぶ圧巻の多柱室であった。百柱の間は、68.5m角の大広間に10本10列の石灰岩の円柱が整然と並ぶ。ともに、広間として使うには柱が視界を遮り、専ら威光を顕示する意図が感じられる。

一時、エーゲ海沿岸からインダス川流域に及ぶ広大な世界帝国となったものの、紀元前331年、マケドニアのアレクサンドロス大王によって征服され、ペルセポリスはことごとく破壊され廃墟と化した。

コメント