近代都市の課題と対応策

近代初期の都市問題

19世紀の西欧では、急激に人口が増加した。例えば、ロンドンの人口は、100年間に100万人から650万人に、パリでは50万人から300万人に、数倍の勢いで激増した。それは、科学技術の発展に伴う農業技術の進歩による食糧増産や、ジェンナーの種痘の発明のような医学の進歩による死亡率低下が、主な要因であった。こうして、農村部の余剰人口が工場労働者として都市部に流入する。過密化は、住宅不足や疫病の流行を誘引し、居住環境の悪化は深刻さを極めた。

また、産業革命によって鉄道や自動車が発明され、新しい交通機関は従来の都市に変革を迫った。

ユートピアン(空想社会主義者)の提案

ロバート・オーエン(英)は、1799年に買収したニューラナークの紡績工場をモデル工場に変えた。近代的な機械設備を備え、労働者に適切な労働環境と良好な居住環境を与えることを目指した。また、300~2000人の適正規模に留めたコミュニティを提案。長方形広場を囲む居住区画を想定し、広場中央に教会と大食堂を備え、1人1エーカーの農地を付帯させる自給自足的都市を構想したが、実現しなかった。

都市インフラの整備

都市の近代化に欠かせない高層化や機械化、インフラの整備は、1890年ごろから、ようやく実用化が実現する。

鋳鉄管、濾過装置を使用した上水道、水洗便器やハイタンク、トラップ付きの下水道、ガスレンジや湯沸かし器、ガスストーブ、ガス灯や電灯などの電気・ガス設備、通信設備の電話、油圧エレベーターやエスカレーターの電動化、市街電車や地下鉄、ガソリン自動車などの交通機関が、発明され開発され普及していった。

シティ・ビューティフル(都市美)運動

カミロ・ジッテ(ウィーン)は、「芸術的原理に基づく都市計画」(1889年)を著し、古代や中世の広場や道路計画が造形的に優れていたことを指摘し、交通問題を重視するあまり都市美が崩壊していると、近代の都市計画に警鐘を鳴らした。広場の大きさや道路幅員と建物高さの関係、主要な建造物の配置に基準を設けたが、建物の形態や様式には自由度を持たせので、多くの都市に受け入れられた。

工業都市計画案

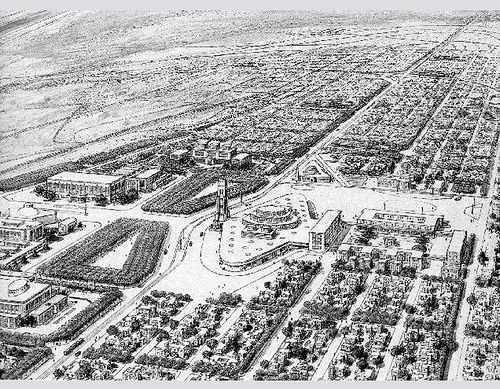

トニー・ガルニエ(仏)は、エコール・デ・ボザールで学び、1901年工業都市計画案をフランス・アカデミーに提出した。フランス中部の高地に3万5千人の新都市を計画するもので、全体計画から道路計画、公共建築物の建設計画に至る、壮大かつ緻密な設計を提示した。鉄筋コンクリート造の公共施設を配備した公共地区と住居地区をグリーンベルトで分割し、都市機能を分散配置するゾーニング計画を提唱した。

バロック的都市改造

パリ大改造

皇帝ナポレオン3世が発案し、セーヌ県知事であったオースマンが、大規模なパリ改造計画(1853-70年)を実施した。軸と焦点による都市構造を生み出した。

先ず、パリを囲む城壁を撤廃し、周回道路ブールバールを新設。各鉄道駅を結ぶ環状道路と都心部から郊外へ延びる放射状道路を組み合わせた幹線道路計画を実施し、効率的な都市道路網を形成した。街路を拡幅し直線化を推進し、上下水道と街路照明を整備した。

建物高さを揃えた(軒高制限20m)街並みを形成し、新しい都市景観を創出する。記念建造物を配置した広場をつなぎつつ、市民の利便性に配慮して公共施設と公共交通機関を整備した。建物のデザイン規制は、古典主義的なファサードとマンサード屋根を採用する規定は設けたものの、柔軟性を持たせ適度に変化のある街区の形成を促した。

土地は強制的に収容するが、開発による付加価値をつけて地主に還元した。莫大な工事費は、債券を発行し補填した。一方、裏通りの大量の古い民家群を残し、貧乏な学生や芸術家も住める街とした。

こうして全市の45%を破壊し建て直すという躊躇ない大改革は功を奏し、パリは世界で最も美しく住みよい大都市に変貌を遂げ、世界の都市改造計画のモデルになった。

ウィーン大改造

オスマントルコの脅威から解放され、ウィーンは1857年に街を取り囲む城壁を撤去し、その環状跡地に新市街を計画した。五角形の環状道路はリングシュトラーセと呼ばれ、全長3km、幅員49m、四列の街路樹が施された。市営鉄道が敷設され、新王宮や国会議事堂、文化芸術施設、文教施設などを集約する、リング状の土地利用計画が施行された。

さらに、オットーワグナーをはじめとする建築家は、過去の建築様式を用いず、軒の水平線を強調し、簡潔性を重視したデザインを推進し、美しい都市景観を築いた。

ドイツの都市改造

ドイツのケルン、ライプニッツ、リューベックなどにおいても、城壁を撤廃し、跡地に環状道路と緑地を整備した。急速な都市化や工業化が進む中で、歴史的旧市街地を保護しようとする意識が高まり、1870年から、新・旧市街地、郊外住宅地、工場地区を分ける用途地域制を採用した。残念ながら、画一的で単調な街並みとなる結果を招いた。

都市拡張計画

グリッド・システム

移民や西部開拓で人口増加が激しかったアメリカでは、グリッドシステムの道路パターンを採用し、柔軟性を保ちながら都市の拡大発展を促した。

首都ワシントンは、格子状の都市構造を成し、直線道路のネットワークを築いた。ニューヨークでは、直交グリッドの均質ネットワークに、唯一の斜交道路(ブロードウェイ)を挿入した。

また、オルムステッド(米)は、遊歩道を併設し自然らしさを重視した緑地公園をグリーンベルトでつなぎ、グリッド状道路と対比的に配置する公園計画を唱えた。公園は誰でも自由に憩える場であるという民主主義を具現化するもので、ニューヨークのセントラルパーク(1858~)などで実現した。

ブロック・システム

バルセロナでは、正方形ブロックの格子状プランによる都市拡張計画が採用された。ブロックの対角線上に、2本の大きな並木道を交差させた。

リニア―・システム

マドリッドでは、1894年、将来の拡張に対応する線状都市計画モデルを実施した。中央に鉄道路線、その両側に歩車道を配備し、水道・ガス・電気の設備インフラをセットにした、50m幅の街路を延伸させる計画で、58kmまで実現した。

田園都市 ガーデン・シティ

産業革命が進行したイギリスでは、雇用の場である都市に人口が集中し、人々は自然から隔離され、遠距離通勤や高い家賃、環境悪化に苦しんでいた。1870年ごろから、理想的な郊外住居地の開発が進められたが、かえって都市のスプロール化や郊外田園の浸食を招いた。

それに対し、エベネザー・ハワードは「明日の田園都市」(1898)を著し、郊外の緑豊かな良好な環境に、職住近接型の自立自営するガーデン・シティ構想を提唱した。不動産を賃貸とし、庭付きの独立住宅と生活関連施設を緑の中に建設する構想で、1903年、ロンドン近郊のレッチワ―スで初の田園都市が着工した。郊外住宅の環境向上にはなったが、大都市に依存する状況は拭えなかった。1946年のニュータウン法(英)につながる。

1924年、アメリカのクラレンス・ペリーは、「近隣住区論」を発表し、人工数千人程度の小学校区を1コミュニティと想定し、幹線道路で囲まれた近隣住区単位を唱えた。さらに、1929年ラドバーン(米)では住区内はクルドサック(袋小路)とし、徹底的な歩車分離を図るラドバーン・システムが生まれた。

コメント