はじまり

パリ周辺のイルドフランスでは、西フランク王国を継ぐフランス王権が拡大し、安定した社会基盤をつくった。商工業中心に経済が発展し、自由自治による都市が生まれる。修道院が農業生産技術を改良し、食料が豊富になり人口が増え、余剰人口が都市の成長を促した。カトリック教会は、都心部に司教座を置き大聖堂を建てた。

サン・ドニ修道院のシュジェール院長は、1144年、聖堂の内陣を改造して、意匠と構造に革新を起こす。高さの調整が可能な尖頭アーチ、リブ・ヴォールト、フライング・バットレス(飛梁)を採用して、自由な位置に柱を配置し、より天井の高い空間を実現させた。それは、ロマネスク建築を集大成する世界初のゴシック建築であった。誕生の背景には、徒弟制の工房で専門技術を習熟した石工たちの存在があった。

「神の国」の創出

聖書の「まことの光」が天上から降り注ぎ、圧倒的な高さを誇る大聖堂を目指す。それは、地上に神の国を具現化させることであった。その建築的な構成上の特徴を、次に挙げる。

石造の重い天井を、ロマネスクは厚い壁で支えたが、ゴシックは格子状の骨組で支えた。壁柱ピアの表面を細いシャフトで分割し、天井面はリブで分割し、それら線条要素で室内表面を鳥籠のように覆い、真の構造体の厚みを巧みに隠した。イリュージョンとも言うべき、重力から解放された軽快さの表現を編み出した。

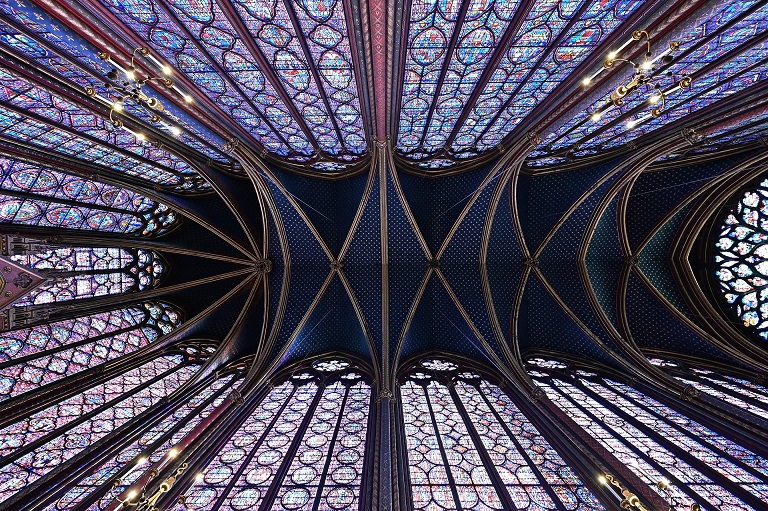

力学的に解放された壁面を取り払い、半透明なステンドグラスを嵌めこんだ「光る壁」で外界と仕切り、神秘的な光の内部空間を生み出した。文盲の多い時代であったので、聖書の世界をバラ窓などのステンドグラスに描いて視覚化した。

ヴォールト天井の水平推力を柱の高所で閊える長大な飛梁で支持させる。その端部を控壁で押さえ、さらにその上部に重石として小尖塔ピナクルを立てた。構造体が建物外部に突出し林立する外観を形作った。

フランス式ゴシック

初期においては、リブを天井の基準線に使う明快な架構法を石造ヴォールト天井に適応させた。強弱交替するピアの2区画分で一組にした正方形ベイを単位空間とし、横断アーチと対角線アーチで天井面を六分割する六分交差リブ・ヴォールトであった。身廊立面は、下から、大アーケード、二階側廊のトリビューン、側廊屋根裏のトリフォリウム、高窓層の四層構成とした。パリのノートルダム大聖堂(1200年竣工)やランの大聖堂(1230)などがある。

盛期の段階は、長方形ベイに対角線アーチを架けた四分交差リブ・ヴォールトに単純化させる。トリビューンをなくして側廊を一階建てとし、身廊立面は三層構成に変えた。極めて天井が高く、奥深くまで整然と列柱が続き、かなたに内陣が明るく輝いて見える空間は、精神の高揚と浄化を引き起こす。シャルトル(1220)、ゴシックの女王と呼ばれるランス(1233)、王と呼ばれるアミアン(1264)の大聖堂が特に有名である。

また、天井高さ49mのボーヴェのサン・ピエール大聖堂(1272)は、2度の崩壊事故を経験し、教会堂高さの限界点を示した。高層化競争の過熱化に対する反動が起こり、それ以降は華麗な装飾に傾倒するようになる。

後期になると、リブとシャフトをつないで床から天井まで一続きの線で表現し、より垂直性を強調する意匠に発展する。天井のリブを数本纏めて、束ね柱に集結させた。加えて、鉄材を補助的に使いながら、石材をより細く曲りくねった複雑な形状に加工して、開口部を装飾した。放射状のレイヨナン芸術、さらに火炎状のフランボワイヤン芸術が、窓桟のトレーサリーを繊細華麗に幻想的に表現する。それぞれの代表作に、サント・シャペル(1248,パリ)、サン・マクルー教会堂(1520,ルーアン)などがある。

ゴシック様式の伝播

14世紀半ば黒死病と百年戦争によって、フランスの国力は低下し建築も衰退した。ゴシック様式は、地方ごとの建築的伝統と混交しながら、西欧各地に伝播していった。

イギリスでは、初期、ソールズベリ大聖堂(1265)など、修道院起源の中庭回廊を持ち、交差部に高塔を戴く大聖堂が、フランスから来た工匠によって造られた。その後、装飾としてのリブの可能性を極限まで進化させていく。曲線を描く枝リブ付きヴォールト天井を持ち、窓に反転曲線が現れた装飾式、さらに、線条要素が天井全体を網目状に覆い尽くすファン・ヴォールトを持ち、窓を細く垂直な石の骨組で分割する垂直式へと発展する。前者にエクセター大聖堂(1348)やリンカン大聖堂エンジェル・クワイア(1280)、後者にグロスター大聖堂(1357)やキングズ・カレッジ礼拝堂(1515,ケンブリッジ)などがある。

ドイツでは、身廊と両側廊の高さが等しく、天井を一体に扱う広間式教会堂(ハレンキルヘ)が登場する。161mの単塔を持つウルム大聖堂(1543)や、長い間中断したが工事を再開し完成させた、精妙さを極めた双塔式正面を持つケルン大聖堂(1322年献堂)が建つ。

イタリアでは、古典的な伝統が根強く、また禁欲的な修道会の影響を受けた。アッシジやシエナなど尖りアーチを持つ簡素な煉瓦造の聖堂や、総白大理石張りのミラノ大聖堂(1485)が建つ。

スペインでは、濃厚な装飾が特徴のムデハル様式を生み、トレド、セビリア、ブルゴスの大聖堂が著名である。

コメント